熱田神宮の南門を出てかつての東海道(現在の国道1号線)をさらに越えて徒歩約15分ほど直進するとやがて「堀川」と「新堀川」が合流する地点に出られます。

これら2つ川が合流する地点には「七里の渡し」という船着場が存在し、かつては三重県の「桑名宿」までを結ぶ船がピストン運航していました。

現在では「七里の渡し跡」として、はたまた「宮の渡し公園」の名前でも親しまれていますが、江戸時代では江戸から伊勢、果ては京都を目指した旅人たちが熱田〜桑名までの区間において主に水路を利用したため、大勢の旅人たちが寄り集まる大変、栄えた港町でした。

以下ではこの「七里の渡し」と「宮の渡し公園」についてご紹介しています。

.jpg) ⬆️歌川広重作・木版画「東海道五十三次」(画像引用先:ウィキぺディア)

⬆️歌川広重作・木版画「東海道五十三次」(画像引用先:ウィキぺディア)

項・一覧

- 1 ええっ?!江戸時代、熱田神宮の南門を出たら海だった?!

- 2 えぇっ?!東海道はすべて陸路じゃなかった!?一部だけ水路が含まれたいた!?

- 3 「七里の渡し」に船着場が設けられた理由(七里の渡しができた理由)

- 4 ところで・・「七里の渡し」の名前の由来とは?

- 5 七里の渡しの別名

- 6 七里の渡しから三重県桑名まではどのくらいの所要時間だった?

- 7 七里の渡しから三重県桑名まで船の料金

- 8 船が苦手な人向けに「姫街道」と呼ばれる陸路もあった!!

- 9 宮の渡し公園(七里の渡し)の見どころ

- 10 宮の渡し公園(七里の渡し)の料金・営業時間・定休日

- 11 宮の渡し公園(七里の渡し)の場所(地図)

- 12 宮の渡し公園(七里の渡し)へのアクセス

- 13 七里の渡しの駐車場

- 14 七里の渡し(宮宿)概要

- 15 七里の渡し→桑名宿までのクルーズ(渡船)について

- 16 宮の渡し公園(七里の渡し)の問い合わせ先

ええっ?!江戸時代、熱田神宮の南門を出たら海だった?!

これは信じられないことですが、なんとぉぅぉぅ!!江戸時代初期では熱田神宮の南門を出れば目の前に海が広がり、一面砂浜だったと聞けば驚かれますでしょうか?

現在では国道1号線の向こうに七里の渡しがあり、さらにその向こう側に名古屋港があります。

これは江戸時代に入り、まず、米の収穫量を増やすために新田開発が進み、多くの干拓地が造られたのと、さらに徳川家康公の政策によって名古屋城が築城されたのを期に一層、都市開発が進められ、現在のような陸地が出来上がったものと考えられています。

えぇっ?!東海道はすべて陸路じゃなかった!?一部だけ水路が含まれたいた!?

歌川 広重(うたがわ ひろしげ)作の有名な木版画「東海道五十三次」は、東海道における宿場数53箇所を記した作品であることで知られていますが、この東海道五十三次には、なんとぉぅ!一部だけ水路が描かれています。

実は、かつての東海道は七里の渡しの手前となる熱田神宮のあたりから、90度に折れ曲りる形で海岸線まで延びていました。

そして伊勢湾を越えて三重県の桑名港でふたたび陸路になって、京都の中心地となる三条大橋まで続いたのです。

そして、ここで以下のような疑問が出てきやしませんか?

「なぜ、東海道の一部だけが水路なのか?」

「なぜ、七里の渡しが設けられたのか?」

「七里の渡し」に船着場が設けられた理由(七里の渡しができた理由)

濃尾平野を渡る3つの大河が通行を邪魔したため

この熱田神宮が建つ地や、七里の渡しがある場所も含めてその周辺付近一帯を「濃尾平野(のうびへいや)」と呼称します。

濃尾平野には次のような3つの大河、つまり川が流れています。

- 木曽川(きそがわ)

- 長良川(ながらがわ)

- 揖斐川(いびがわ)

これらの川は合わせて「木曽三川(きそさんせん)」と呼ばれる大河であり、中でも木曽川は川幅、全長とも最大の大きさを誇ります。

実際、木曽三川周辺に暮らした人々は次のような言葉を残しています。

「揖斐川は四刻(8時間)、長良川は八刻(16時間)、木曽川は十二刻(24時間)」

これは各々の川が洪水になる時間を示した言葉であり、すなわち川の大きさをも示した言葉でもあります。

実は徳川家康公が東海道53次を定める際、陸路としてこれらの川に橋を架け、江戸から京都までを結ぶ予定でした。

しかし、これら3つの川は「大河」と呼ばれるだけあって河口付近ともなれば川幅が数百メートルにも及ぶことから、橋を架けるにしても簡単に立ちゆく話ではなく、その上さらに川の氾濫も多かったことから橋を造営する計画は頓挫します。

そこで採択されたのが「水路」だったというわけですが、その水路の船着場として造営されたのが、この「七里の渡し」であり、その向こう側の船着場には桑名の地が選ばれます。

のちに七里の渡しは「東海道宿場 41番宿場・宮宿」と呼ばれた東海道最大の宿場へと発展し、一方の桑名の方も「東海道宿場 42番宿場・桑名宿」として旅人が盛んに行き交う宿場へと変貌を遂げることになります。

ところで・・「七里の渡し」の名前の由来とは?

「七里の渡し」の「七里」とは、距離を表した漢字のことで「七里(27.5km)」に因んだ言葉です。(一里=3.92727km)

七里の渡しの別名

この七里の渡しは、他にも以下のような名前で呼ばれていました。

- 宮宿

- 宮の渡し

- 熱田宿

七里の渡しから三重県桑名まではどのくらいの所要時間だった?

七里の渡しから三重県桑名までは水路だと説明しましたが、実のところ、水路だからといってどこを通っても良いワケではなく、ある程度、船が航行できるルートが定められていたようです。

ルートが定められた理由は、かつての七里の渡しは海(伊勢湾)に面していたため潮の満ち引きが存在し、干潮と満潮の時とで「陸沿い」を通るのか「沖合い」を通るのかを分けていました。

”七里”の渡しだけに距離は「7里」と言われていますが、実際はそうではなく、沖合いを航行するときだけ距離が延びるので10里だったようです。当然、距離が変われば所要時間も変わるので、陸沿いのルート(7里)が約4時間、沖合いルート(10里)で約5時間30分を要したようです。

すなわち「七里」とはあくまでも俗称だったことになります。

七里の渡しから三重県桑名まで船の料金

七里の渡しから三重県・桑名までの渡し船の料金はいったいいくらになのか?についてですが、船賃は必ずしも一定ではなかったようで、乗船する船のグレードによって料金帯が異なっていたようです。

たとえば大名や幕府のお偉いさんが乗船する船と庶民層が乗船する船とでは大きくグレードが異なることから、必然的に乗船料金も異なり、およそ以下のような料金が設定されていたようです。

- 御座船(最上級グレード):不明

- 帆掛け船(一般庶民が乗船する普通の船):1人45文/荷物1駄100文/馬1頭・口取足付き123文 (※1711年(正徳元年/江戸時代中期)5月の記録)

船が苦手な人向けに「姫街道」と呼ばれる陸路もあった!!

中には「船酔いする」などの理由で船が苦手な人もいたことから、七里の渡しから続く東海道には水路だけではなく、ぬぅあんとぉぅ!少々遠回りになりますが陸路もチャ〜ンんト用意されていたようです。

その陸路というのが「佐屋街道(さやかいどう)」と呼ばれた道であり、「宮宿(七里の渡し)→佐屋宿→桑名宿」というルートも整備されたようです。

ただし、佐屋街道はすべてが陸路ではなく、さすがに濃尾平野最大の川幅を誇る木曽川には橋を架けることはできなかったようで、木曽川まで来たところで船着場が設けられることになります。

その木曽川ほとりに築かれた船着場を「佐屋宿」と言い、ちょうど佐渡宿から約3里(約12㎞)下った先が桑名宿だったというワケです。このことから七里の渡しに倣い、別名で「三里の渡し」とも呼ばれていました。

画像引用先:ウィキぺディア

画像引用先:ウィキぺディア

また、佐屋路の随所には宿駅が置かれ、「佐屋」「神守」「万場」「岩塚」と言う4宿が存在しました。

特に犯罪や乗船中のトイレを懸念して乗船を拒んだのが女性や子供であったことから、この迂回路は佐屋街道と呼ばれた以外にも「姫街道」とも呼ばれていたようです。

姫街道(佐屋街道)を造ったのは誰??

1634年(寛永11年)、時の将軍「徳川家光」公は京の都へ上洛することを告げられますが、家光公は船酔いに弱い性分でした。

そんな家光公にとって難所となったのが、東海道最大の難所とも云われた「七里の渡し」です。そこで七里の渡しを管轄していた当時の尾張藩主「徳川義直」は、家光公のために道をもう1つ敷設することを計画しますが、このときに築かれたのが佐屋街道だと伝えられています。

木曽川のほとりまで陸路で進み、そこから船で川を下れば乗船時間も短くなりますので、幾分か船酔いは回避できるというワケです。

以降、この佐屋街道は数百年間、旅人たちが盛んに行き交う街道として賑わいをみせていましたが、1872年(明治5年)に新東海道が敷設されたことにより、三里の渡しは廃止されています。

「佐屋路」とも呼ばれていた??

水路を利用すれば楽に旅ができるのですが、当時の船にはほとんど屋根がなかったり、あっても屋根とは到底、言えないものだったことから雨が降りだせばズブ濡れになったようです。そんなこともあり、雨が続いた際の迂回路として利用されたのもこの佐屋街道でした。

江戸時代、旅人たちの間では「佐屋街道」ではなく「佐屋路」とも呼ばれ、女性や子供はもとより、雨季になると盛んに利用したようです。

実は佐屋街道には「道奉行」という奉行所が置かれ、宮宿から桑名を目指すよりも2倍近くの通行料が必要だったのですが、それでも通行する人が後を絶たないほどの盛況ぶりだったようです。

熱田から桑名までの佐屋街道の長さは9里!

宮宿(熱田)から佐屋宿までの陸路は6里、佐屋宿から桑名宿までの水路が3里とされ、合計9里の道のりでした。

対して、宮宿から桑名宿までを水路で行った場合は7里〜10里なので、迂回した分、時間を要しますが、乗船時間は大幅に短縮できることから船が苦手だった人にとってはこの上ないほど、ありがたい道だったと言えます。

宮の渡し公園(七里の渡し)の見どころ

現在の「宮の渡し公園」には以下のような江戸時代に実際に建てられていた建物が残されています。

常夜灯

「常夜灯」は1625年(寛永2年)、尾張藩付の家老・成瀬正房が犬山城主となり、熱田須賀浦太子堂(すがうらたいしどう/現在の熱田区大瀬子町・聖徳寺)の隣に造営した「灯台」になります。

灯台が置かれること自体、かつてこの七里の渡しから盛んに船が行き交いしていた証拠でもあり、名残とも言えます。

しかし、時代を経る過程で風害によって損壊し、1654年(承応3年)に現在の場所に移設される形で再建されますが、ほどなくして火災により焼亡しています。

その後すぐに再建されるも荒廃し、以降は放置されますが、1955年(昭和30年)に地元の有志の方々の寄進により、造営当初と同じ姿で同じ場所に復元されています。これが現在見ることのできる常夜灯の姿です。

時の鐘(鐘楼)

時の鐘は東海道を道ゆく人々に時を知らせるために、1676年(延宝4年)、当時の尾張藩主「徳川光友」の発願によって、尾張藩御用達の鋳物師頭(いもじがしら)水野太郎左衛門家によって鋳造されたものです。

明治維新後も熱田町の人々によって守られ、鐘も撞かれていたようですが、1907年(明治40年)に廃止を宣告され、以降、内部の鐘は熱田神宮・南門の前に建つ「蔵福寺」に引き取られることになります。

さらにその後、「名古屋市博物館」に移管され、現在、館内にて常時展示されています。

一方、鐘楼の方はと言うと、1983年(昭和58年)に名古屋市によってオリジナルをもとにして再鋳造された鐘が吊られています。

現在では午前8時、正午(12時)、午後6時になると、かつてここに東海道41番宿「宮宿・七里の渡し」が確かに存在したことを誇示するかのように、心に染み渡るような鐘音を鳴り響かせています。

なお、この宮の渡し公園では、毎年6月初旬になると「堀川まつり」というお祭りが開催されます。宮の渡し公園内には特設ステージが組まれイベントが催されます。

さらに提灯がたくさんブラ下げられた「まきわら船」という船が曳き回されるなど、熱田だけに”熱い”夏の到来を告げる初夏の…クソほど熱いゼ!コノヤロー!集まって来ぃよぉぅ!・・的な行事となります。 どんな行事や

宮の渡し公園(七里の渡し)の料金・営業時間・定休日

- 料金:無料

- 営業時間:特になし(公園内自由に立ち入り可能)

- 定休日:なし(年中無休)

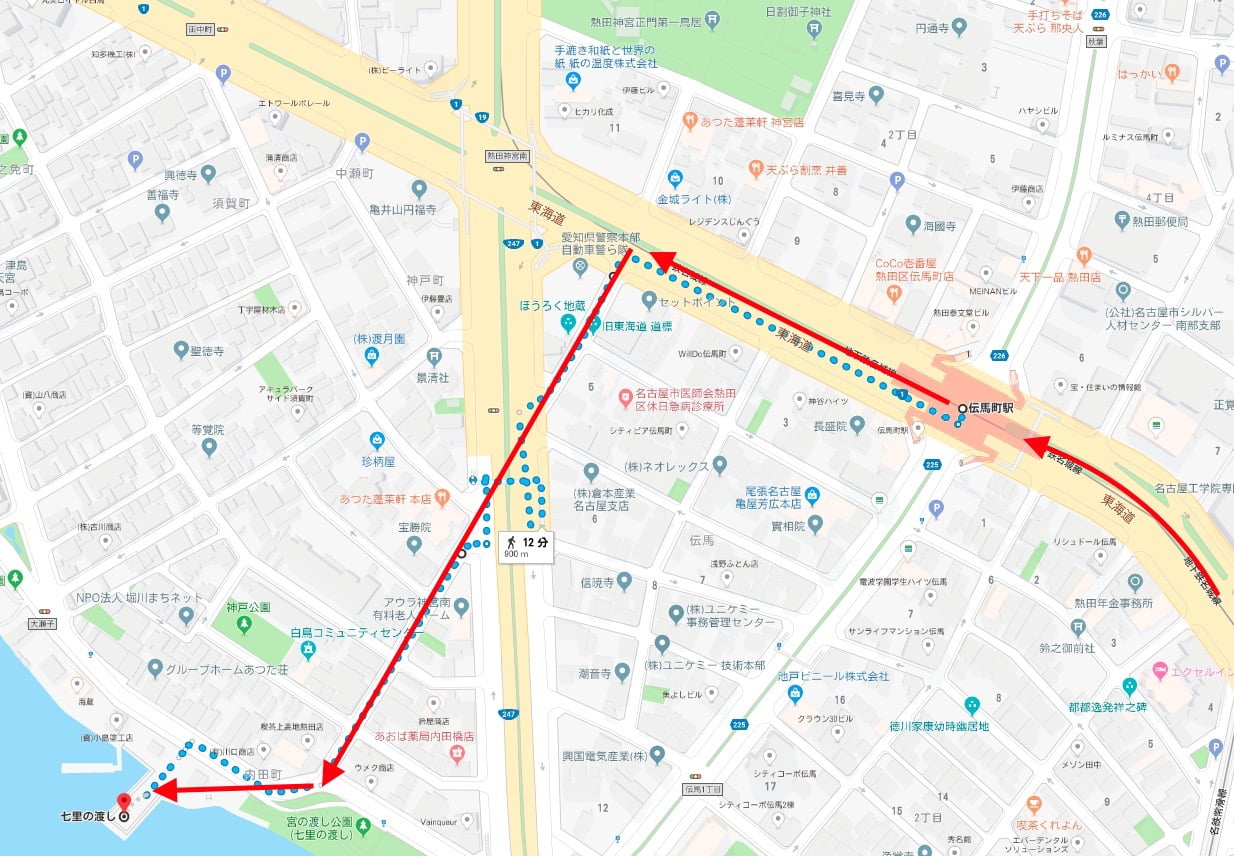

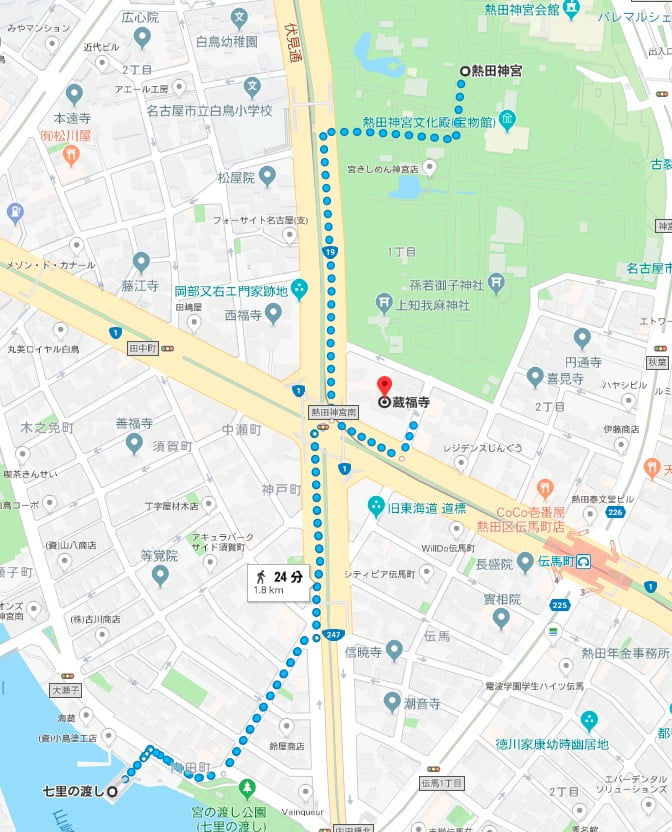

宮の渡し公園(七里の渡し)の場所(地図)

- 住所:名古屋市熱田区内田町

- 熱田神宮南門を出て国道1号線(東海道)を越えて徒歩約15分

宮の渡し公園(七里の渡し)へのアクセス

- 地下鉄名城線「伝馬町」駅下車、徒歩約15分

- 名古屋市営バス「幹神宮1系統・神宮東門行き」へ乗車、「七里の渡し」バス停下車スグ

七里の渡しの駐車場

七里の渡しには公式の駐車場がありません。

したがって付近の有料駐車場(コインパーキング)などに入庫する必要があります。

最寄りのコインパーキングは「いずみパーキング内田町第2」という駐車場です。

いずみパーキング内田町第2

- 駐車場形式:平面自走式

- 収容台数:8台

- 料金:8時~18時 30分100円/18時~8時 60分100円

- 営業時間:24H

- 入庫できるサイズ:3ナンバー可能

- 住所:名古屋市熱田区内田町608

七里の渡し(宮宿)概要

宿番号:41番

次宿場までの距離:7里(27.5km)

日本橋からの距離:88里35町7間(349.4km)

総人口:10,342人

総家数:2,934軒

本陣:2軒

脇本陣:1軒

旅籠屋:248軒

参考文献:宿村大概帳

七里の渡し→桑名宿までのクルーズ(渡船)について

2006年に地元の有志たちが結成した団体「NPO法人 堀川まちネット」の人たちによって、江戸時代の東海道五十三次を再現するべく、「七里の渡し⇄桑名(三重県)」とを行き来するクルーズを開始しています。

ただし、このクルーズは「体験型学習」を主旨として、あくまでも江戸時代当時の気分を味わってもらおうという企画です。

すなわち、いつでも乗船できるわけではなく、おおむね毎年10月〜11月の土日の2日間に限定開催されているイベントとなります。

申し込み状況や開催日については下記ページをご参照ください。

NPO法人「堀川まちネット」

ホームページ:http://horikawamachi.net/tokaido.html

問い合わせ先:sitirinowatasi-funatabi@horikawamachi.net

宮の渡し公園(七里の渡し)の問い合わせ先

名古屋市観光協会

住所:中村区名駅一丁目1-4 (JR名古屋駅構内)

電話番号:052-541-4301

営業時間:8:30~19:00(※1月2・3日は8:30~17:00)

定休日:12月29日~1月1日

名古屋市熱田土木事務所

住所:愛知県名古屋市熱田区六野2丁目5−19

電話番号 052-881-7017

営業時間:午前8時45分〜午後5時15分まで(祝日・休日・年末年始を除く)

定休日:祝日・休日・年末年始

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)

の場所(地図).jpg)

へのアクセス-.jpg)