徳川園とは?

徳川園とは、尾張徳川家二代目組長‥ではなく、当主!!徳川光友(みつとも)が、1695年(元禄八年)に自らの隠居所として営んだ大曽根御屋敷をルーツとした日本庭園となる。

以後は興亡を繰り返し、2001年(平成十三年)より日本庭園として再整備され、2004年(平成十六年)に開園した。

徳川園の歴史については下記の別項を参照💘

徳川園の大きさ(敷地面積)はどのくらい?

徳川園の園内の広さは創建当初、約13万坪(約44ha)もあったと云われるが、いったいどのくらいの広さなのか想像ができるだろぅか?

東京ドーム約1個分の大きさに相当。

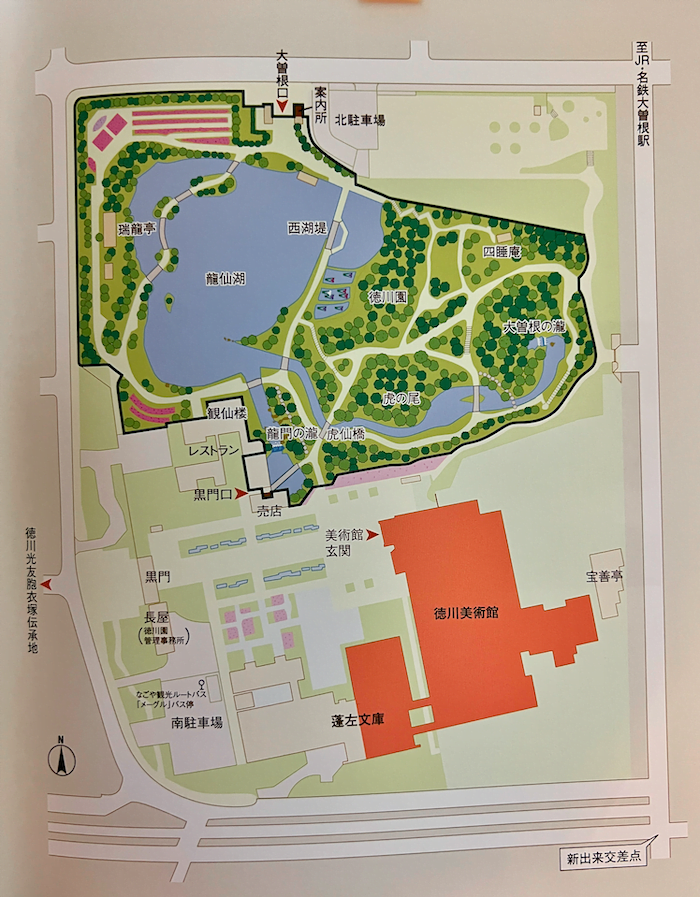

徳川園の園内マップ(地図)

徳川園には以下の2つ出入り口が存在します。

大曽根口

最寄駅:JR「大曽根駅」

黒門口

最寄駅:地下鉄「車道駅」

![]() 徳川園の園内マップ(地図)のダウンロードはコチラから※引用先:徳川園

徳川園の園内マップ(地図)のダウンロードはコチラから※引用先:徳川園

徳川園の見どころ

徳川園「黒門」【国指定建造物登録有形文化財】

| 創建年 | 1900年(明治33年) |

| 建築様式(造り) | 切妻造、平入 |

| 屋根の造り | 本瓦葺 |

| 大きさ(横幅) | 約11m |

| 材質 | ケヤキ材 |

| 登録有形文化財登録指定年月日 | 2014年10月7 |

黒門(くろもん)は1900年(明治33年)に尾張徳川家の邸宅造営時に造られた入口の門です。

その名前の通り黒色の門であり、両脇には塀が張りめぐらされています。

そして、その北側部分は立派な「脇長屋(わきながや)」と連絡しています。

門両脇の軸部にはひときわ図太い「ケヤキの木」の柱が据えられており、門にはすべてこのケヤキが使用されています。

門の造りは「薬医門(やくいもん)」であり、薬医門の大きな特徴としては、門の扉もしくは門の脇に「小扉」が設置されています。

例えば、夜中に急病にかかって死に直面しても、医者(薬医)が小扉を通って容易く中へ入れることから「薬医門」の名が付されています。

介助の必要者は黒門のインタフォンを鳴らす

介助が必要な方は、黒門前のインターフォンを押すと、係員が応答する。

適宜利用されたし。

徳川園「脇長屋」【国指定建造物登録有形文化財】

| 創建年 | 1900年(明治33年) |

| 建築様式(造り) | 木造平屋建 |

| 屋根の造り | 本瓦葺 |

| 大きさ(奥行) | 約20m |

| 材質 | ケヤキ材 |

| 登録有形文化財登録指定年月日 | 2014年10月7日 |

脇長屋は「わきながや」と読み、ここでは門番が補助的な見張りをしたり、中で待機したり時には寝床として使用していた場所です。

脇長屋の大きな特徴として、建築様式に「出格子窓(でこうしまど)※↑画像正面」が見受けられます。

このような出格子窓は江戸時代においては主に城郭や代官・役人屋敷などで多く見られた、いわゆる物見的な意味合いを持つ窓です。

この出格子窓を見るだけでも徳川園の前身が大名屋敷であった事実を伺い知ることができます。

1945年(昭和20年)に名古屋を襲った米軍による名古屋大空襲によって、徳川園の周辺は焼け野原になりましたが、この黒門と脇長屋は奇跡的に戦火から難を逃れています。

以上のような理由から明治初期の建築様式を留める、極めて貴重な遺構ということで2014年10月7日に国の建造物登録有形文化財の指定を受けています。

実は現在もこの脇長屋は「徳川園管理事務所」として現役で使用されています。

徳川光友胞衣塚伝承地

尾張徳川家の伝承によると、二代目当主・徳川光友は当園のある敷地内の屋敷にて産声を上げたらしい。

現在の黒門から西に約100メートル先にあるロータリーには、光友のお手植えと伝わる椿(二代目)と明治期の古井戸の井桁が現存す〜る。

初代・光友が手植えした椿は太平洋戦争時の名古屋空襲によって焼失したが、この椿は光友の胞衣(えな/胎児を包んでいる膜および胎盤・臍帯(せいたい)等の総称)を埋納した場所に記念樹として植樹されたと伝わる。

龍仙湖

龍仙湖は徳川園の最大の見どころの一つ。

龍仙湖内に池泉回遊式庭園を敷き、四季の移ろいを景物として取り込むことで典雅な風情を最大限に醸す。

池泉回遊式庭園は龍仙湖を中心として四季や自然の成り立ちを表現した庭園のことです。

池の中にも橋を架けて回遊できますので、池の中を泳ぐ魚(鯉)たちを見ることができます。ザリガニ チクワ デ ツリタイ ..そら、君だけや

コイの餌やり

龍仙湖には、君への”恋”心ほど巨大な数多の”コイ♥(鯉)”も飼育され〜る。

”恋”心を抱く瞬間のようにヒラヒラと気持ち良さげに遊泳す〜る”鯉”たちにエサをあげることもでき〜る。

ただし、コイの餌は1カップ100円で販売される専用の餌のみ。

🐡コイの餌が恋するほどに買える場所

池畔設置の棚の中にカップに封入された鯉の餌がある。

棚下のお金投入口に自分で100円を入れ、カップを一つ取る。

なお、お金は一度入れたら取り戻せないので、中に鯉の餌が入っているのか確認してから投入すること。(万が一、売り切れの場合、出入口常在の係員に伝えることでいただける場合がある)

- 空になったカップは回収箱(お金の投入口の横)へ!

船

龍仙湖の池畔にはプカプカと船が浮かべられていますが、どうやらこの船には乗船できない模様💘

形状は簡素な平船になりますが、湖内にて舟遊びする舟としては風情があって実に周囲の池の景観とマッチしていると思える。

西湖堤

西湖堤とは「せいこつつみ」と読み、中国映画でも登場する有名な「中国杭州(こうしゅう)・西湖(せいこ)」の景色を模して造成された堤(堤防)となる。

西湖は、瀟湘八景(しょうしょう はっけい)として世に知られ、世界遺産にも登録されているほどの絶景の湖。

当園は、その西湖にある人口堤・西湖堤を縮景として龍仙湖に採り入れる。

龍仙湖に架かる橋の上から西湖堤を見れば分かるが、「堤」と「その向こう側に見える景色」の調和が絶景を創出する。

⬆️松田‥西湖堤を”マジか”?‥と疑う勢いで”間近”で撮影。…”マジか”?

⬆️松田‥西湖堤を”マジか”?‥と疑う勢いで”間近”で撮影。…”マジか”?

西湖堤上から見る龍仙湖の四季

風が少なく、湖面(水面上)にさざなみがあまり立たない、よく晴れた日には、湖面に映り込んだ湖畔の木々の四季の彩りも大きな見どころとな〜る。

風が少なく、湖面(水面上)にさざなみがあまり立たない、よく晴れた日には、湖面に映り込んだ湖畔の木々の四季の彩りも大きな見どころとな〜る。

湖畔(池畔)には真っ赤に紅葉する紅葉や、新緑の初夏には青々と繁茂する木々も植わる。

これらの木々が湖面に逆さまに映り込み、西湖堤と重なった構図はまさに佳景寂寞と呼ぶべき、徳川園きっての写真撮影スポットもな〜る。

瑞龍亭

当茶室は、織田信長公の十男坊「織田長益(おだながます)」、通称「織田有楽斎(おだうらくさい)」が好んだ様式を取り入れて造営された数奇屋造りの茶室とな〜る。

茶室内部からは龍仙湖とその向こう側に西湖堤(せいこてい)を望むことができ〜る。

織田有楽斎とは?

織田長益は父・信長の影響で、音に聞こえし茶人or茶祖の「千利休(せんのりきゅう)」に弟子入りしています。

入門後、利休居士のもとで文化人(数奇者)としての才能を開花させ、「利休十哲(りきゅうじゅってつ)」に数えられた。

言い伝えによると、尾張徳川家の茶流は有楽斎を茶祖とする「有楽流」であることから、当該、茶室が営まれたらしい。

「瑞龍亭」の名前の由来

瑞龍亭の「瑞龍」とは、尾張徳川家二代目組長‥‥ではなく、二代目当主・徳川光友の諡号(死後の諡)とな〜る。

当園は旧・光友公の屋敷に営まれたのが創始であることから、その始原ともなる光友公の諡号が由来となっているのは言うまでもない。

龍門の滝

徳川園の前身である「大曽根屋敷」を造営した尾張藩2代目の殿っ、徳川光友公は長い間、江戸住まいでした。

江戸の光友公の屋敷には日本庭園が築庭され、庭の隅には「龍門の滝(りゅうもんのたき)」と呼称される滝があったようです。

この滝があった場所は現在は「早稲田大学戸山キャンパス」が建っていますが、大学の工事の際、地中から龍門の滝に使用されていた岩や石が見つかったそうです。

このことに故縁を感得した徳川園は龍門の滝に使用されていた岩や石を引き取り、現在地へ運び込み、龍門の滝が造られました。

つまり、光友公の尾張徳川家江戸下屋敷「戸山荘(とざんそう)」にあった切石や沢渡(さわたり)などの景石(けいせき)を現在地(徳川園)まで運び込み、当該、龍門の滝を再現して造成されたのが、この龍門の滝とされ〜る。

滝水の量が増し、ドキドキ❤️ハラハラできる場面もある!

この滝、侮ってはいけませんぞぉ!・・なんとぉ!水量がドッ!と急激に増すときがあるそうな。

東京の光友公の江戸屋敷庭園にあった龍門の滝には、滝下の沢渡りの飛び石を渡ると、飛び石が水没してしまぅほど、急激に水量が増すカラクリがあったそぅな。

現在もこれに倣い、水量を調節することで、往時の面影を偲ぶよぅな趣向が凝らされてい‥‥‥申す。あひぃぇ!

龍門の滝「発掘石材の由来の石碑」

龍門の滝の前にはこの滝が再現されたことを伝える石碑が置かれています。

石碑にはこう書かれています。

1998年:東京都新宿区戸山町1丁目24−1尾張徳川家下屋敷跡(現早稲田大学)より、龍門の滝の遺構が出土

1999円:名古屋市が早稲田大学より受納(伊豆石、チャート類360石、250トン)

2004年:徳川園にて龍門の滝を再現

なお、龍門の滝は間近まで行かないと目視できず、その上、近くまで行くには足場がほぼ皆無なので望遠鏡のようなもの必要になります。

観仙楼

上記、龍門の滝の脇には「観仙楼」というガラス張りの近代的な建物が立っています。

この建物の中ではお土産を販売していたり、2階からは最高の眺望が望めます。

そのほか、レストランも入店しており、眺望を楽しみながら食事をすることができます。

ホールもありますので、ここで催し物が行われたりもします。

水琴窟

水琴窟は「すいきんくつ」と読み、これは手水鉢の一種です。

水琴窟を造る際、まず、大きな甕(かめ/=壺)を引っくり返して地中に埋めます。

地中に甕を埋める時は甕の上部に小さな穴を開けて、その上には小石を敷き詰めます。

さらに甕の底には煉瓦(レンガ)や瓦板を敷き、敷き詰めた煉瓦や瓦板には穴を開けて、水を地中へ排出するようにします。

このようにすることで手水鉢で手を洗い清めた時、もしくは手水鉢の水が溢れて下へ流れ落ちた時に、近くで耳を澄ますと、「裏返しで空洞となった甕」に水が落ちる音が何重にも反響します。

まるでヨーロッパのオペラハウスにいるようです。

このような仕掛けを考案したのは栃木県・日光東照宮の造営の際、現場指揮を執ったとされる「小堀政一(こぼりまさかず)」、通称「小堀遠州(こぼりえんしゅう)」であると伝えられています。

小堀遠州は、日本史上で最初に設置されたと云われる東照宮の手水舎に「サイフォン式」と呼ばれる地形の高低差を利用した「自動で水が流れ続ける手水鉢」を完成させています。

(現在では見ることは不可)

このような水琴窟は日本全国の至る地域でお目にかけることができますが、徳川園の水琴窟は手水鉢に竹筒(獅子おどし)が用意されていますので、より良い形で反響音を聞くことができます。

是非!お試しあれ!

虎仙橋

「虎仙橋」は「こせんきょう」と読み、総ヒノキ造りの木橋となる。

この橋が架かる場所というのが、ちょうど徳川園の中央部分に位置し、約5メートルほど下に龍泉湖へと注がれる「虎の尾」と称する川を鳥瞰できる。

スローペースで流れる心地よい虎の尾(川)のせせらぎを虎仙橋の橋上から聞くこともでき〜るが、虎の尾の川容が本当に虎の尾に似ているのかを確認したければ、この橋上から眺めるのが、最適てきてきテキ屋に就職するほどに最適だっ‥(息止)‥‥て、ことぉ〜。

虎仙橋を渡す際の注意点

- 橋の上に立ち止まらないこと

- 橋から乗り出さないこと

- 橋の上であそばないこと

虎の尾

上記、虎仙橋から川を見ると「虎の尾」のように見えることから、「虎の尾」と命名されたらしいが、ここにも禅問答のような真意が隠されていよぅとは誰も予想だにしない。

古来、「虎の尾を踏む」といぅ危険警鐘を表したコトワザがあるように、川容を虎の尾に似せることで「この川へはいってはいけない」「この川は景観を楽しむための川だ」‥‥などの事柄を悟らせるような工夫がある。

景物として初夏には深山幽谷の山水画を彷彿させる深谷美を表現し、新緑、秋には紅葉が美しく映えるような意匠もある。

例えるなら、滝の落水が緑々しく繁茂する椎(しい)の樹林を抜けて流下し、紅葉が配植されるエリアへと流れくる‥‥。

この様子を川下から遠望することで四季の彩りに感情を昂らせ、大自然の息吹に感化させるよぅな工夫も当園の大きな魅力ではなぃだろぅか。

虎の尾の下から眺望

四睡庵

「四睡庵」は「しすいあん」と読み、徳川園の最大の見どころの一つである「大曽根の滝」の後方に建っている休憩所です。

よく耳を澄ませば滝水の音が心地よくコダマして耳に入ってきます。

とても癒されます。

尚、「四睡庵」の「四睡」とは、寒山(かんざん)・豊干(ぶかん)・拾得(じつとく)という名前の3人の仙人たちが「虎と一緒に寝ている様子」を表現したものです。

これは「凶暴な虎でさえも静めて平和に仲良く一緒に眠る」・・といった「一つの禅の境地」を具現化した情景だそうです。

この様子は徳川家康公が眠る「栃木県・日光東照宮」の陽明門の彫刻でも表現されています。

大曽根の滝

虎の尾を上った先に見える「大曽根の瀧(滝)」は龍仙湖と共に徳川園の最大の見どころの一つ。

無論、言うまでもなく「大曽根」とは当地の古名であり、それを名称の由来としたもの。

落差6メートルから流下する三段の飛瀑(滝)は爽快感や清涼感が味わえ〜る。

上中下段に用いられた岩の石組が異なるため、それぞれの水飛沫に変化をもたせているのも、この滝の大きな特徴である。

滝背後の小山は大曽根邸庭園時代の築山の遺構をそのまま利用したものであり、徳川園内で最高標高を誇るが、 龍泉湖の水を吸水してこの小山の頂から流し落とす仕掛けがある。

小山の頂から龍仙湖までの標高差は約11メートルもあるので、ダイナミックな瀑布(ばくふ)の様子を楽しむことができ〜る。

なお、”味方”に”見方”して頼もしいといわれるほどに”見方”を変えると、毎月の水道代の請求に心を痛める必要は一切なく、グルグルと水がループしつづけていることにな〜る。ぇぇのぉ~

徳川園の四季を彩る花たち

徳川園には様々な草花、樹木が植栽されており、これらは春夏秋冬いずれに季節に訪れても花が見れるように計画されて植えられています。

以下でご紹介する草花・樹木はほんの一例です。

一部画像提供先:徳川園

春

ボタン

現在の牡丹は品種改良が行われ、四季を通して至る場所で観ることができます。

後述していますが、徳川園には「牡丹園」があるほど、多くの種類の牡丹を観ることができます。

牡丹園

牡丹園の入口付近には看板が地面にブッ刺さっており、この看板には季節に咲き乱れる牡丹の名前が紹介されています。

牡丹園の入口付近には看板が地面にブッ刺さっており、この看板には季節に咲き乱れる牡丹の名前が紹介されています。

桜

春の季語にも登場する有名な樹木と言えば「桜」ですが、徳川園でも桜を観ることができます。

春の季語にも登場する有名な樹木と言えば「桜」ですが、徳川園でも桜を観ることができます。

徳川園で多く見られる桜はシダレザクラやソメイヨシノ。

特にシダレザクラと西湖を模した龍仙湖を背景にした写真は、いっそう見栄えが映えるのでは無かろぅクぁと。

- 桜の開花時期:3月下旬

- 桜の見頃時期:4月初旬

夏

ハナショウブ(花菖蒲)

🥀徳川園の花菖蒲の見頃時期:5月下旬〜6月

🥀種類:67種

🥀株数:約1800株

ジめっとしてきゃ〜がって、ワキガのハマる激臭が心地よく鼻に香りはじめる‥‥そんな夏き暑に咲きはじめる花がハナショウブ。きゃきゃきゃ

これが咲く頃になると白い砂浜と青い海、そしてトロピカルジュ~ちュが頭に浮かんきます。そら、君だけや

徳川園では約1800株もの花菖蒲が植栽された区画があり、多様な花弁色のハナショウブを観られる。

ハナショウブは徳川一門の「松平定朝(まつだいら さだとも)」通称「菖翁(しょうおう)」が、江戸時代に数多のハナショウブの品種改良に成功してい‥申す。いひょ

その甲斐あって今日では全国で多様な姿態のハナショウブをお目にかけることができ〜る。

花菖蒲園

池畔周囲には花菖蒲が植栽されている区画があり、徳川園の初夏を告げる大きな見どころともな〜る。

潮流、花車、朝の光、夢の羽衣、小笹川….などの品種と思わしき名前が記されたプレートが見えることから、品種の多さと作出されている実態が分かる。

アジサイ

ハナショウブ同様にこの花が咲く頃は、クソくそクソ!ジメっとしていてぇ、夏い、夏いっ!もぅどうしたらエエの?・・的な時期です。 そぅ思うのは、君だけや

アジサイは6月になると全国津々浦々にて散見される花だが、徳川園で観るアジサイは何だか少し印象が異なり、キレイに整った何とも優雅な花弁を付け、このアジサイたちを観ていると何だか優しい気持ちになれます。 ホンマかぃ

小雨の日にエスカルゴ君がアジサイに乗っている姿を発見すれば、千載一遇のシャッターチャンスです!お見逃しなく!

秋

モミジ

秋と言えば「紅葉(モミジ)」です。秋の季語にもなる樹木です。

ここ徳川園は名古屋市内における紅葉の一大観光スポットでもあります。

例年、多くの観光客が徳川園へ紅葉狩りに行脚す〜る。

- 徳川園で3色の紅葉が観れる時期:11月中旬

- 徳川園の紅葉の見頃:11月下旬から12月初旬

ヒガンバナ

最近は都市開発が進み、見かける機会がグッと減りましたが、道端に咲いている花で秋を象徴する花に「彼岸花(ヒガンバナ)」があります。

例年、秋の「お彼岸」の頃に花を咲かせることから「彼岸」のネーミングが付されています。

「曼珠沙華(まんじゅしゃげ)」の別名をもっており、これは仏教(法華経)における「天上の花」の意があります。

冬

マンリョウ(万両)

毎年、冬に綺麗な実を付ける珍種の樹木で知られています。

マンリョウは漢字で書くと「万両」と書くことから、金運招福の正月の縁起物として神棚や仏壇へお供えされたり、地域によっては正月飾りにも使用されます。

ツバキ(椿)

このように徳川園では冬でもマンリョウやツバキの花弁が見れますので、春や夏と変わらない景色を四季と通して観ることができます。

サザンカ(山茶花)

冬にそれはそれは君の地雷メイクのナイス👍具合なほどの花弁を付けます。 どゆ意味じゃぃ

徳川園のサザンカはひときわ大きな花弁を付けるので見ごたえがあります。 ホンマかぃ

牡丹と牡丹園

4月中頃から下旬にかけて、この徳川園では大きな大輪の花弁を開花させた牡丹(ボタン)が咲き乱れます。

4月中頃から下旬にかけて、この徳川園では大きな大輪の花弁を開花させた牡丹(ボタン)が咲き乱れます。

徳川園の牡丹は約55種類・約1000本もの牡丹が植栽されており、毎年4月の中頃を迎えると、これら数千のボタンが一斉に咲き誇ります。

桃色、紅色の牡丹を筆頭に、遅咲きの黄色など、色とりどりの牡丹を観ることができます。

徳川園で栽培される植物一覧

早春

春

夏

秋

冬

その他の徳川園の見どころ

徳川美術館(とくがわびじゅつかん)

この美術館には尾張徳川家ゆかりの品々や、かの徳川家康公・愛重の品々が展示されています。

旧・本館が国指定の建造物登録有形文化財の指定を受けています。(見学可能)

関連記事:![]() 徳川美術館☘️の歴史(年表)を….カァっ!、知る❓

徳川美術館☘️の歴史(年表)を….カァっ!、知る❓

関連記事:![]() 徳川美術館☘️の見どころ・楽しみ方と目安滞在時間を….クぁ!、知る❓

徳川美術館☘️の見どころ・楽しみ方と目安滞在時間を….クぁ!、知る❓

蓬左文庫(ほうさぶんこ)

蓬左文庫は徳川美術館の真隣に建っている建物であり、かつては名古屋城に存在したとされる名古屋城の書庫です。

蓬左文庫は徳川美術館の真隣に建っている建物であり、かつては名古屋城に存在したとされる名古屋城の書庫です。

徳川美術館と同様に「エントランスホール」が国指定の建造物登録有形文化財の指定を受けています。(見学可能)

徳川美術館・蓬左文庫に関しては当サイトの以下↓の別ページにてご紹介しております。

関連記事:![]() 蓬左文庫☘️の歴史(年表)を….キょぇぁ!、知る❓

蓬左文庫☘️の歴史(年表)を….キょぇぁ!、知る❓

関連記事:![]() 蓬左文庫☘️の名前の由来や館内の見どころ・楽しみ方を‥‥マっ!、知る❓

蓬左文庫☘️の名前の由来や館内の見どころ・楽しみ方を‥‥マっ!、知る❓

観仙楼

徳川園内には「観仙楼」と称する龍仙湖畔にある眺望抜群の二層の建物があ〜る。

この施設内部には、レストラン、ホール、ショップがある。

ガーデンレストラン徳川園

画像はレストラン徳川園公式より

画像はレストラン徳川園公式より

観仙楼内部の「ガーデンレストラン徳川園」では、ランチ(お昼の食事)や軽食(カフェ)が楽しめ〜る。

昼時になると平日でも待ち時間が発生するほどの人気店です。

フレンチ店ですのでメニューはすべてコースになります。

日本を代表する有名なシェフが作るだけあってコースメニューは少し値段がお高いです。

ケチんぼ、ボンビー、金欠なコノヤロー共は、コンビニで「そぼろ弁当」と「どん兵衛」を買ってきてレストるぅアぁン‥の、お外で本日最高の笑顔を浮かべ、レストランの外観を見つめながら胃袋へワシワシとブチ流しましょう!そら、君だけや

- おすすめのメニュー:平日限定コース2500円

ガーデンホール

宴会専用の会食場で、30名以上から予約した上での利用が可能。

和食と多国籍料理のビュッフェ(バイキング)なので、しこたまドテッ腹へブチ込みたい方は多いに予約する価値がありますが、‥ただ、30名以上、集めてこなければなりません。なんの無理や

- おすすめのメニュー:ビュッフェコース4000円

食事処の窓から眺める徳川園の美しい景色は、身体の内側からリフレッシュすることができます。ホンマかぃ

ガーデンレストラン徳川園の概要

- 住所:名古屋市東区徳川町1001番地

- 座席数:着席50名

- 営業時間:徳川園の営業時間に準ずるもナイター営業もあるので、詳細については下記食べログを参照💘

- 定休日:不定休

予約方法は食べログを参照💘

蘇山荘

「蘇山荘(そざんそう)」とは、1937年(昭和12年)3月15日~5月31日に開催された「名古屋汎太平洋平和博覧会(なごやはんたいへいようへいわはくらんかい)」の際に使用された「旧迎賓館(きゅうげいひんかん)」をそのまま移築してきた建物です。

現今、国の登録有形文化財の指定を受け〜る。

和風レトロな空間に包まれて、さらに美しい庭園を見ながらのティータイムはあなたの心のワダカマリをきっと優しくホグしてくれるはずです。ホンマかぃ

なお、当店は夜(ディナー)も営業しており、バー(BAR)に変わります。

おすすめのメニュー

- 源氏和牛のハヤシライス:1,200円

- 濃厚アイスコーヒー:500円(HOT/ICE)

⬆️アイスコーヒーを注文すれば漏れなく豆付き❤️ 鼻に詰め込んで飛ばさないよぅに要注意! …そら、君だけや

⬆️アイスコーヒーを注文すれば漏れなく豆付き❤️ 鼻に詰め込んで飛ばさないよぅに要注意! …そら、君だけや

蘇山荘の概要

所在地:名古屋市東区徳川町1001番地

営業時間:10:00~17:00

※披露宴などの貸切時は変更あり

定休日:月曜日(月曜日が祝日の場合はその翌日)

※披露宴などの貸切時は変更あり

予約方法は食べログを参照💘

山車揃え

写真(画像)は名古屋市公式より💋

写真(画像)は名古屋市公式より💋

開催日:毎年6月上旬の日曜日

※令和5年度開催は6月4日(日曜日)だった

開催場所:徳川美術館前広場

観覧料金:無料

※料金は変更になる可能性あり

開催概要

東区の誇る山車五輌(以下)が勢揃いし園内を巡行する

- 筒井町の神皇車

- 湯取車

- 出来町の鹿子神車

- 河水車

- 王羲之車

各山車に搭載されたカラクリ人形が器用に動く。熱気あふれる楫方(かじかた/操縦手)たちが披露する山車の方向転換は迫力満点💘

無論の事、当祭典の大きな見どころの一つともな〜る。

徳川園の見学所要時間

徳川園公式では約30分から40分ほどを案内している模様。

レストランor喫茶店で食事休憩するのであればその分の滞在時間がプラスされる。

徳川園を一旦出て、隣の徳川美術館や蓬左文庫へも行く場合は、その分の滞在時間もプラスされる。

ランチの時間を含めて、約3時間から3時間30分はキープしておきたぃところ。

なお、徳川園、徳川美術館・蓬左文庫を観覧することが決まっている場合、「共通拝観券」を購入しておくと割安で入場が可能💘

蓬左文庫(午前9時開館)か「徳川園(朝9時30分開園)」に入場し、午前10時を過ぎた頃に徳川美術館へ移動すれば、わりと流れよく観覧ができるのではなかろぅか。(徳川美術館は10時開館)

徳川園には無料庭園ガイドもある

徳川園では、ガイドボランティア友の会or東区文化のみちのガイドボランティアの会に所属するスタッフによる無料庭園ガイドもあ〜る。

庭園ガイドの開催概要

開催日時:毎週 金土日、祝日

※時間帯によっては不在の場合もあり

※天候状況により中止の場合あり

🪴受付場所:黒門改札入口庭園内(案内看板設置あり)

⬆️蚊に3発、寸分のズレなく まったく同じ場所を刺されたタンコブ&激カユ具合と、ある意味 奇跡さほど噂の‥‥「徳川園黒門口(外観)」

⬆️蚊に3発、寸分のズレなく まったく同じ場所を刺されたタンコブ&激カユ具合と、ある意味 奇跡さほど噂の‥‥「徳川園黒門口(外観)」

予約ガイドも受付している模様💘(詳細は徳川園公式にて要確認❤️)

徳川園(徳川美術館)のお土産もお忘れなく!

当園では隣地の徳川美術館を含め、徳川を象徴するようなオリジナルの菓子やグッズが施設内のショップにて販売される。

徳川園(徳川美術館)のお土産については下記ページを参照💋

徳川園のINFO

住所:愛知県名古屋市東区徳川町1001

営業時間:9時30分~17時30分

定休日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日が休日)

URL:http://www.tokugawaen.city.nagoya.jp

徳川園の園内から徳川美術館(蓬左文庫)は行ける?

徳川園内から隣地の徳川美術館・蓬左文庫とは、繋がっていないので、いったん園内を出る必要がある。

すなわち1度、徳川園の園内を出てから徳川美術館(蓬左文庫)へ訪れることになります。

【豆知識💡】大曽根の歴史

この大曽根の地は、江戸時代では宿場町として繁栄し現在の長野県へ通じる道「善光寺街道(ぜんこうじかいどう)」と愛知県の北側に位置する「瀬戸焼の発祥の地」・「瀬戸市(せとし)」へ通じる「瀬戸街道

江戸時代における街道の分岐点と言えば、ほとんどの旅人が立ち止まるので、ほぼ必ずと言って良いほど宿場や休憩処が立ち並んでいました。

それはこの大曽根も例外ではなく旅人たちを迎えるために宿場や休憩所が数多く立ち並び、かつては宿馬町「大曽根口」と呼ばれ、たいそう賑わっていました。

「大曽根」の地名が付された理由

「曽根」という地名は日本全国の至る街で見かけることができますが、「曽根」の呼称の理由として以下のような説が述べられています。

- 城下町の入口まで来た(近づいた)という表現をするときに「そね」と呼び、そのまま地名になった。

- 川の氾濫を防ぐための堤(つつみ/ていぼう)を「そね」と呼んだ。

・・などですが、ここで述べた他にもまだ説があるようで地方によって異なるようです。

しかし、日本全国の「曽根」と呼称される土地の統計を見てみると、おおよそ川に近い場所が曽根と呼称されているようです。

これを大曽根に当てはめると、確かに大曽根の北には「矢田川(やだがわ/旧・大幸川)」が流れており、また名古屋城の城下町から約1里(約4キロ)の地点に位置しています。

以上のことから、上述したような説が「大曽根」の地名の由来になっているものと考えられます。

ところで‥‥「池泉回遊式日本庭園」とは?

「池泉回遊式日本庭園(ちせんかいゆうしきていえん)」とは、池畔に小径を造成し、池中に橋をかけてこれらを回遊できるようした日本庭園のこと。

海を表現した池泉を中心に、景物には四季を彩る花々、樹木が植栽され、小山や滝組、小川を配す。

海を表現した池泉を中心に、景物には四季を彩る花々、樹木が植栽され、小山や滝組、小川を配す。

池の周囲には高さ約11メートルもの小山が造成されの小山の頂(いただき)から小川を通じて滝となり、海と意識した池泉へ注がれ〜る。

徳川園は庭園は自然の成り立ちを見事に表現した庭園といえるのではなかろぅか。ウホっ

関連記事一覧

スポンサードリンク -Sponsored Link-

当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。

.jpg)